Gabriel García Márquez dijo de ella que "“Escribió sola, en su casa, con su propia mano, el diccionario más

completo, más útil, más acucioso y más divertido de la lengua

castellana”

A continuación, reproducimos un extracto del artículo de la periodista y escritora Inmaculada de la Fuente publicado en Lecturas Sumergidas

María Moliner nació en Paniza (Zaragoza) el 30 de marzo de 1900,

en el “año cero”, como ella señalaba. Su trayectoria no se puede

desligar del avance de las mujeres de su generación hacia la educación

superior, a raíz del decreto de 1910 que eliminó las trabas existentes

para matricularse en cualquier Universidad. Fue una de las primeras universitarias

y esa condición –entonces minoritaria- de mujer ilustrada marcó su

vida. Estudió parte del bachillerato por libre debido a las dificultades

económicas de su familia y esa circunstancia acrecentó su

responsabilidad. Su padre, médico rural, se había trasladado a Madrid

con su familia para aumentar sus ingresos, pero la realidad es que la

inestabilidad fue mayor en la capital y María Moliner y sus hermanos crecieron entre estrecheces.

El padre se enroló como médico de barco y de su segundo viaje a

Argentina ya no regresó. Fundó otra familia y a la que dejó en Madrid

solo le mandaba cartas y de vez en cuando algo de dinero. Ese abandono

caló hondo en Moliner, entonces con 12 años, y se convirtió en un

secreto de familia que solo salió a la luz a la muerte de la

lexicógrafa. Pero ella guardó las cartas de su padre con cariño. A pesar de su ausencia, el padre le instaba a seguir estudiando y frecuentar el colegio de la Institución Libre de Enseñanza

al que la joven Moliner solo pudo ir por un corto periodo. Tenía que

ayudar a su madre, muy afectada por la marcha de su marido, y sacar

tiempo para dar clases a sus propios compañeros, a fin de aportar algo a

los gastos familiares.

La familia regresó a Aragón

para guarecerse económicamente en el entorno familiar y Moliner se las

arregló para estudiar en la Facultad, asistiendo a los seminarios y

conferencias que tenía a su alcance y al mismo tiempo conseguir un trabajo remunerado como secretaria-redactora del EFA (Estudio de Filología de Aragón).

En este organismo tuvo ocasión de manejar fichas por primera vez y de

analizar a fondo el DRAE. Y en el Seminario de alemán aprendió esta

lengua con un sistema de reglas nemotécnicas que aplicó después en su

labor bibliotecaria y posiblemente, en la organización de las entradas

del DUE.

|

| María Moliner y su marido Fernando Ramón y Ferrando |

Al licenciarse en Filosofía y Letras, entró por oposición en el Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos. Sus primeros destinos fueron en calidad de archivera y no de bibliotecaria, como deseaba, pero no desaprovechó las oportunidades que tenía para luchar por los puestos a los que aspiraba. Fue ya en Valencia, donde ella y su marido, Fernando Ramón y Ferrando, catedrático de Física, se trasladaron en 1930, donde María Moliner realizó sus sueños profesionales. La proclamación de la Segunda República le permitió involucrarse en las Misiones Pedagógicas

y establecer el préstamo de libros en las zonas rurales de Valencia, un

proyecto que logró hacer permanente a través de bibliotecas populares y

escolares.

Al inicio de la Guerra Civil, el rector de la Universidad, José Puche,

le confió la dirección de la Biblioteca Universitaria. Poco después, el

traslado del Gobierno legítimo a Valencia en previsión de que las

tropas franquistas asaltaran Madrid, facilitó que sus superiores

conocieran de primera mano su labor. Los responsables de Bibliotecas le

encargaron que dirigiera la Oficina de Adquisición de Libros y Cambio Internacional (un intento de atraer títulos del exterior, pese a la guerra, entregando como contrapartida las obras de los grandes autores de la Edad de la Plata

editadas en papel barato) y respaldaron su proyecto de reorganizar la

red de bibliotecas públicas. Este proyecto, conocido como Plan de Bibliotecas María Moliner, empezó a aplicarse ya durante la guerra, pero quedó invalidado y aparcado en un cajón tras la derrota republicana.

María Moliner, como todos los

funcionarios, fue sometida a expediente de depuración para eliminar

adherencias republicanas y, a pesar de que había sido sumamente discreta

con sus ideas, fue acusada de “roja, y simpatizante de los rojos”, sin

más argumentos. Como consecuencia, fue degradada dieciocho puestos y

vetada para ocupar posiciones de confianza. Su marido perdió

temporalmente la cátedra, al recibir una sanción mayor, y ella volvió al

Archivo de Hacienda, su primitivo destino en Valencia. Años después él recuperó su cátedra, pero en Salamanca, y ella optó en 1946 por pedir el traslado a Biblioteca de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid.

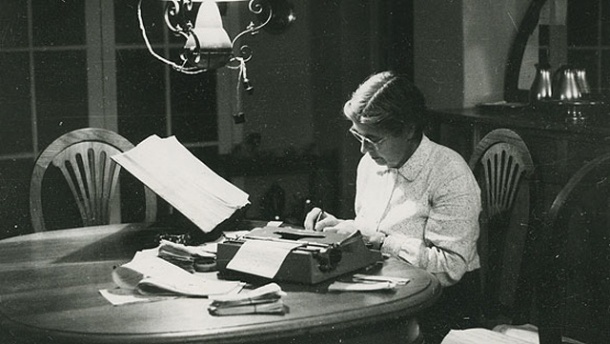

En esta última biblioteca, rodeada de plantas, Moliner empezó a pergeñar

su Diccionario. Muchos profesores sabían de su pasado republicano, pero

lo que no podían sospechar es que por las tardes, en su casa,

mecanografiaba fichas que completaba a mano para hacer un Diccionario

capaz de medirse con el de la RAE. “Estando yo solita en casa una

tarde”… Así evocaría después su decisión de embarcarse en la aventura

filológica. “Había un punto, el de la tarde, en que realmente me sentía

vacía, sentía que algo me faltaba y entonces me puse a trabajar en el

diccionario con todo entusiasmo. Siempre estaré satisfecha”, confesó en

una entrevista a Daniel Sueiro, ya en 1972. Pensaba que

el Diccionario le llevaría en torno a un año y acabó necesitando 15.

Unos años antes de que lo acabara, Dámaso Alonso vio algunas fichas y medió para que Gredos le contratara el libro y se lo editara. Así comenzó la paciente espera de Gredos y la larga travesía de doña María hasta ver publicada su obra: el primer tomo a finales de 1966 y el segundo en el 67. “Empecé joven, y con hijos poco más que niños y lo acabé cargada de nietos”, admitió después.

Nunca pensó que esa entrega le daría tantas satisfacciones y decepciones juntas.

Le hizo feliz comprobar la repercusión de su obra y enterarse de que

los académicos consultaban su Diccionario. Era lógico, ya que había

redactado de nueva planta las entradas y había evitado los círculos

viciosos del DRAE: se buscaba la definición de tonto y remitía a bobo y

vuelta a empezar. Pero fue consciente también de que los prohombres de

la cultura no querían reconocer su mérito, y la admiraban de tapadillo.

Buena prueba de ello, junto al machismo imperante, fue que no salió

elegida para entrar en la RAE en 1972.

Escribir de María Moliner deja

un poso: si hay algo que transmite la lexicógrafa es que no hay tantos

imposibles como pensamos. Lo que hay que hacer, se hace, cueste lo que

cueste y, si encima produce placer, o sirve a los demás, mejor. Mi pasión por Moliner y su obra, lo reconozco, es bastante razonada,

pero de esas que van calando y se hacen hondas. Ella también empezó su

Diccionario con el rigor de una profesora y, sin embargo, acabó siendo

la gran ilusión que enriqueció la segunda parte de su vida.

La publicación del Diccionario supuso para Moliner una resurrección personal y profesional, el fin de su exilio interior.

Pero una vez descubierta su pasión por las palabras, ya no pudo parar y

se impuso a sus cerca de setenta años revisar su obra y añadir entradas

para la Segunda edición. Las circunstancias familiares, sin embargo,

eran entonces distintas, más adversas. Su marido se había jubilado

–hasta entonces pasaba muchos días entre semana en Salamanca- y estaba

perdiendo la visión, por lo que tenía que atenderlo. Pero seguía ilusionada con la Segunda Edición y recopilaba todas las palabras nuevas que escuchaba o que veía en el periódico. Hipólito Escolar,

uno de los socios de Gredos con el que Moliner charlaba cuando iba a la

editorial, narra en sus memorias, Gente del libro, que la lexicógrafa

intentaba no hacer ruido cuando tecleaba la máquina para no molestar a

su marido. Este no estaba muy conforme con que hipotecara de nuevo sus

últimos años alargando su obra con una inminente Segunda Edición. Lo ya

realizado le parecía suficiente. Moliner era de otro parecer: creía que

tenía que hacer adiciones, mantener vivo su Diccionario. Aunque ahí

naufragó en parte por culpa de la arterioesclerosis cerebral que padeció

y que desencadenó su Alzhéimer: no pudo acabar de

revisar las correcciones, pero ahí quedó su voluntad de ordenar el mundo

a través de las palabras; su empeño en no dejar sin definir una sola

voz.

0 comentarios :

Publicar un comentario